acqua. schiuma. la spugna gialla andava avanti e indietro sulla ceramica bianca, come una superstite.

sopra la spugna c’era un guanto, nel guanto una mano, unghie rosse

contro gomma bianca. sopra la mano una fronte poco sudata, scoperta.

Benedetta si era svegliata abbastanza di buonumore, quella mattina, per

decidere che, prima di ogni altra cosa, bisognava pulire casa. si era

trattenuta a letto una decina di minuti, a guardare il sole proiettato

sul muro, e poi aveva deciso. pulire. prima di tutto.

si era alzata dal letto, si era stropicciata gli occhi, con una mano

aveva scosso i capelli chiari come a svegliare i pensieri cupi che

c’erano sotto. era bella, lei. peccava di superbia, alle volte, questo è

vero, ma in fondo poteva permetterselo. era bella. sul serio.

‘già’, pensava guardando il riflesso della bocca sul tappo del bidet.

‘alla fin fine non sono poi così male. e alla fin fine non è poi così

male nemmeno la mia vita. voglio dire, è una vita normale. il lavoro, la

casa, le amiche, i tipi che mi faccio ogni tanto, i regali che mi fanno

ogni tanto, quelle solitudini di divano e film e pizza a domicilio, e

la città là fuori. e i suoi eventi. i tacchi, i lustrini, i rossetti

sgargianti. a me questa vita piace.’

sorrideva passando la spugna sul bordo del cesso.

‘a me questa vita piace. anche se so che mi stancherà. anzi, un

pochino mi ha già stancata. in fondo a che serve tutto questo? uscire,

arrivare, ciao ciao come stai io bene anche io cosa fai nel weekend,

tutti i santi weekend, ogni weekend. a cosa serve? in fondo a me

basterebbe una persona che divida il divano, il film e la pizza con me.

tutto il resto è bello, ma stanca.’

spostò i capelli dalla fronte col dorso dell’avambraccio.

‘stanca. sono stanca. o lo sarò molto presto. non potrei tollerare di

vivere tutta una vita così. è lunga, la vita… quasi quasi, mi ammazzo.

sì, mi ammazzo. morire suicida. tutta la città ne parlerà. tutti mi

ricorderanno. non avranno più nessuno da girarsi a guardare. e mi

rimpiangeranno.’

strizzò la spugna.

‘a 27 anni. come le rockstar. le leggende che ci girano attorno.’

aprì la porta dello sgabuzzino.

‘mi lancerò dal piano più alto del palazzo. l’ultimo. in tutti i sensi.’

respirò a fondo.

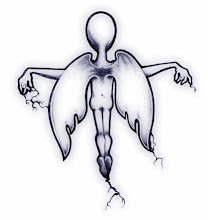

‘voglio morire come muoiono le foglie. volando.’

impugnò l’aspirapolvere.

‘sì, farò così. mi ammazzerò’

e inserì la spina.

una scossa le percorse il corpo, dalla mano, all’avambraccio, alle

spalle, al seno, al cuore, al viso disteso, agli occhi spalancati, alla

punta dei lunghi capelli. duecentotrenta volt in libera uscita., in quel

corpo prigioniero di pensieri troppo liberi. un fremito leggero la

attraversò dappertutto. poi evaporò, lasciandola in balia dell’aria. un

secondo fotografata in mezzo alla stanza, e quello successivo

abbandonata alla gravità.

ora giaceva sul pavimento, come una boccetta di smalto rovesciata su un

lato. non sanguinava, ma perdeva del liquido. dal naso, dalla bocca,

dall’ano, dalla gelida punta degli arti, anche, forse. nell’aria un

odore di carne bruciata. il gatto la venne a leccare.

non lo sentiva, Benedetta, non sentiva più niente. era un corpo vuoto.

non ragionava più. ma se avesse potuto ragionare, gente, se avesse

potuto, avrebbe ragionato del pericolo. di quanto sarebbe stato più

giusto continuare a sopportare quella vita inutile, fatta di cose e

persone inutili, senza mai lamentarsi, di come la morte aveva senso solo

se autoinflitta, di come invece la stava cogliendo a dispetto, e di

quanto bisogna stare attenti a prendersi gioco della vita, ché se si

offende sa essere tremenda. e si sa vendicare.

infatti.

quella di volersi uccidere è una folgorazione a cui è meglio non sopravvivere.

e acqua. e schiuma. e la spugna gialla se ne stava lì, sulla ceramica bianca. come una superstite.